Texte d’une « Conférence faite au théâtre national de l’Odéon par M. Léo Claretie sur Esther, tragédie de Racine », publié dans Conférences faites aux matinées classiques du Théâtre national de l’Odéon, Paris, 1906-1907.

Mesdames, Messieurs,

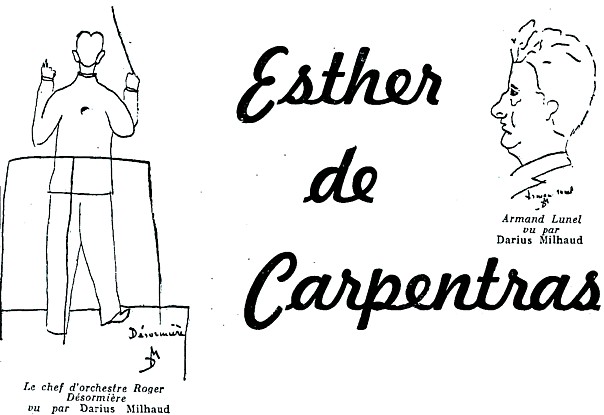

La tragédie d’Esther, de Racine, fut jouée la première, fois, en 1689, par les demoiselles pensionnaires de Saint-Cyr. Celles-ci, jusqu’en 1721, pendant plus de trente années, gardèrent le privilège exclusif pour les représentations et pour l’impression. C’est assez dire que l’expression de Racine est juste, quand il appelle son œuvre un « divertissement de couvent ». Comment cet amusement juvénile est-il parvenu à la gloire qu’il a obtenue ? Comment a-t-il débordé le cadre qui lui était primitivement assigné ? C’est ce que nous verrons. Si, en thèse générale, il est toujours utile de replacer une œuvre dramatique dans son milieu, dans les circonstances qui l’ont vue naître, quand on parle d’Esther, ce souci devient une nécessité absolue, tant cette œuvre plonge profondément dans son temps. La séparer de ce qui entoura et accompagna son apparition, ce serait la dépayser, ce serait la déraciner, si l’on peut dire ; on ne pourrait le faire sans déchirure ; il resterait alors une gracieuse statue de marbre, et, pour la faire revivre et palpiter, il est indispensable de la rendre à l’atmosphère qu’elle a respirée à sa naissance.

Il faudrait presque, avant de lire ou de voir Esther, faire le pèlerinage et retourner là-bas, à Versailles, à Saint-Cyr, en cette saison surtout, qui est celle où fut donnée la première représentation, et qui vit les carrosses du roi traverser le parc engourdi sous le froid de l’hiver, avec ses arbres dénudés et ses pièces d’eau sur lesquelles flottent les feuilles mortes. À Saint-Cyr comme à Versailles, le décor est resté le même, si les pensionnaires ont changé. Les élèves de Saint-Cyr ont aujourd’hui des moustaches et le shako à casoar ; la lingerie et la roberie de jadis servent de remises aux canons et aux prolonges, et, si les jeunes filles d’antan revenaient promener dans ces murs leurs rêveries, elles y entendraient, sans les comprendre, d’étranges conversations et des chansons hétéroclites. Ce n’est plus, comme au temps de Mme de Maintenon, le pétillement de la jeunesse et le gazouillis de l’enfance ; et pourtant la mémoire de la fondatrice semble toujours planer sur ce toit qu’elle a élevé. Son souvenir émane des murs, et de cet écusson qu’elle fit placer elle- même, l’écusson fleurdelisé de la maison royale de Saint-Louis. Entrez dans la chapelle, dans la petite nef simple et nue, éclairée par la lumière crue des hautes fenêtres, avec, comme autrefois, les bancs de bois alignés ; au milieu de l’allée centrale, une pierre tombale recouvre les restes de la créatrice de l’illustre maison. Il semble, dans cet air tranquille, qu’un sortilège opère ; on ne serait pas autrement étonné si l’on voyait. les portes s’ouvrir et arriver, sur deux rangs, les jeunes filles de Saint-Cyr chantant des cantiques, et., derrière elles, Mme de Maintenon, comme les contemporains nous la décrivent, vêtue simplement en damas feuille morte, avec, sur la poitrine, la croix en diamants de la maison de Saint-Louis. Et l’imagination facilement se reporte à l’année 1689 : Louis XIV a cinquante et un ans ; quatre ans auparavant, c’était la révocation de l’édit de Nantes ; trois ans plus tôt, c’était la formation de la ligue d’Augsbourg, par laquelle Guillaume d’Orange voulait occuper l’Europe afin de préparer sans embarras, en Angleterre, la révolution qui éclata en 1688. En littérature, c’est l’accalmie et la lassitude. À part les Caractères de La Bruyère, qui sont de 1688, les grands écrivains ne produisent rien. Les auteurs à la mode sont seulement Charles Perrault et Boursault. L’art aussi sommeille. Lulli, Mansart viennent de mourir. On a comme une impression de tristesse, de déclin, d’austérité sombre et sévère, aggravée encore par l’influence qu’exerce sur le roi la veuve de Scarron.

Depuis la mort du pauvre Scarron, survenue trente ans auparavant, l’existence de sa veuve avait singulièrement changé. Elle n’en était plus à solliciter, pour vivre, la survivance du titre de son mari : Malade de la Reine. Vous savez comment elle fit la connaissance de Mme de Thianges et de ses deux sœurs, l’abbesse de Fontevrault et Mme de Montespan, comment elle devint la gouvernante des enfants que celle-ci eut de Louis XIV, comment le duc du Maine ayant été légitimé, eut son appartement à Versailles, à partir de 1673, comment elle s’y installa et fut remarquée du roi, comment elle lui résista tant que la reine vécut — or, la reine mourut en 1683 — comment, après cette mort, elle lui continua ses refus en déclarant qu’elle ne céderait rien en dehors du mariage, comment enfin le mariage secret de Mme de Maintenon avec le roi eut lieu en 1685. Sa faveur était facile à prévoir. Louis Racine; dans ses Mémoires, raconte que Mme de Montespan, qui avait fait nommer Racine et Boileau historiographes royaux, les convoquait tous les jours pour écouter la lecture de ce qu’ils avaient écrit. Cette lecture se faisait en présence de Mme de Maintenon, qui échangeait avec le roi des sourires de connivence ; un,soir, la séance fut transportée dans la chambre même de Louis XIV : Mme de Maintenon se tenait à son chevet, et, quand Mme de Montespan entra, elle fut reçue presque comme une indiscrète et une importune. À dater de ce jour-là, les contemporains appelèrent Mme de Maintenon Mme de Maintenant.

Dès qu’elle fut arrivée au pouvoir, son double souci fut la guerre aux protestants, et l’éducation. Elle se rappelait son enfance malheureuse, dans la prison où était retenu son père, au Château-Trompette, puis dans la vieille maison de la rue d’Enfer. Elle songea à toutes ces jeunes filles nobles et pauvres comme elle, et, de bonne heure, elle fonda pour elles une école dans son petit domaine de Maintenon. Cette école fut transportée à Montmorency, puis transférée à Rueil et agrandie. Elle y établit ce que nous appelons aujourd’hui des cours professionnels. Il y eut une classe de broderie, et c’est de là que sort la broderie qui orne encore aujourd’hui, à Versailles, le lit de Louis XIV. Cette école fut de nouveau transplantée à Noisy-le-Sec, puis de là à Saint-Cyr, lorsque Louis XIV s’occupa des grands travaux du parc et du palais de Versailles. Les plans de la- nouvelle maison furent étudiés et approuvés par Mme de Maintenon, et exécutés en moins d’un an. L’inauguration eut lieu en 1686, solennellement. Le roi vint avec toute sa cour, et Lulli composa pour cette cérémonie un hymne, dont les paroles étaient de Mme de Brinon, et qui, après des fortunes diverses, est devenu aujourd’hui l’hymne national des Anglais, le God save the Queen.

L’école de Saint-Cyr contenait quarante — nous ne disons pas religieuses, car elles avaient un caractère à moitié laïque — quarante dames avec quarante sœurs converses pour le service et trois cents pensionnaires de sept à vingt ans, qui recevaient à leur sortie une dot de trois mille livres et un viatique de cent cinquante livres, pour se rendre soit dans leurs familles, soit dans le couvent de leur choix. Il fallait, pour être admise, faire preuve de quatre quartiers de noblesse et de pauvreté. Les certificats étaient délivrés et vérifiés par l’intendant et par l’évêque. Le costume des élèves était d’étamine bleue garnie de tulle blanc. Elles étaient divisées, selon leur âge, en classes, dont les rubans de couleur marquaient les distinctions : les rouges, les vertes, les jaunes, les bleues. Les monitrices avaient en ceinture un ruban couleur de feu ; les plus grandes, celles qui pouvaient, à l’occasion, suppléer les sous-maîtresses, avaient des ceintures noires. Le programme était très sage, très complet, très ingénieux ; encore aujourd’hui, il y aurait à y prendre. L’instruction comprenait la littérature, l’arithmétique, l’histoire, la géographie, des cours très utiles de droit et d’économie domestique et un enseignement professionnel : chimie, pharmacie, cuisine, basse-cour. Les soins matériels de la maison étaient laissés aux élèves. Le lever était à six heures du matin, le coucher à neuf heures du soir ; elles se débarbouillaient à l’eau froide. Jamais de vin ; jamais de sièges à dossier, pour les habituer à se tenir droites ; elles balayaient elles-mêmes les chambres et les corridors.

Mme de Maintenon fut une remarquable éducatrice. Elle se préoccupait de leurs divertissements, organisait des distractions, faisait venir des curiosités. Parfois, la fanfare militaire de Versailles entrait et faisait le tour des cours, tandis que les pensionnaires étaient aux fenêtres, enchantées par ces accents guerriers qui semblaient présager les destinées martiales de Saint-Cyr. Elles jouaient à J’aime mon amie, un jeu qui consistait à faire une dépense ingénieuse et abondante d’épithètes contraires. On disait : j’aime mon amie parce qu’elle est ceci, parce qu’elle n’est pas cela ; et cet exercice de synonymes et d’antonymes était excellent pour acquérir la souplesse et la richesse du vocabulaire. La politique contemporaine n’était pas interdite ; les fenêtres de Saint-Cyr s’ouvraient sur le dehors ; les grandes nouvelles y étaient annoncées et commentées. On en jasait dans le public, et il courait des chansons clans le genre des Lamentations des demoiselles de Saint-Cyr sur la prise de Mons.

On leur faisait des conférences, des sermons fleuris. Enfin, elles avaient un théâtre.

C’était la mode, alors, dans les couvents et dans les collèges de jouer des pièces de théâtre, surtout à l’époque de la distribution des prix. Dans les collèges, la cérémonie était solennelle. Le roi et la cour assistaient à la représentation du Collège de Clermont. Les comédies et les tragédies étaient montées sous la direction des acteurs de la Comédie-Française ; les ballets étaient réglés par les danseurs de l’Opéra ; les décors étaient importants et compliqués, les costumes très riches ; les tragédies étaient en latin ou en français, d’un caractère éminemment scolaire : on y voyait le Ballet du Subjonctif, la Défaite du Solécisme, la Querelle du Supin et du Gérondif, et les infortunes du que retranché, qui se retirait avec sa courte honte. Tout ce théâtre collégiaque a eu un éclat que nous ne soupçonnons plus. Il ne faut donc pas s’étonner s’il y eut un théâtre à Saint-Cyr. La supérieure, Mme de Brinon, y faisait jouer ses propres œuvres, qui étaient détestables. Mme de Maintenon ne le lui cacha pas et la pria de faire plutôt apprendre aux élèves les œuvres de Corneille ou de Racine. Les jeunes filles jouèrent ainsi Cinna, puis Andromaque. Elles y mirent tant de chaleur et de passion que Mme de Maintenon dit à Racine : « Elles ont joué Andromaque, mais elles l’ont jouée si bien qu’elles ne la joueront plus, ni aucune de vos œuvres. » Et elle lui demanda de composer pour ces jeunes filles quelque poème dramatique moral et sans amour.

Racine, à ce moment, traversait une crise : la grande querelle de Phèdre, en 1677, l’avait laissé abattu, découragé ; il avait renoncé au théâtre ; et nous avons ainsi perdu au moins deux œuvres qui étaient presque achevées : une Iphigénie en Tauride et une Alceste. Il s’était réconcilié avec Port-Royal, c’est-à-dire qu’il avait reconnu implicitement le caractère dangereux et immoral de l’art dramatique. Il avait renoncé à ses liaisons publiques avec la du Parc, pour laquelle il fut compromis dans l’affaire des poisons et dans le procès de la Voisin ; avec la Champmeslé, que lui ravit le comte de Clermont-Tonnerre, et l’on chantait : « Le tonnerre est venu, qui l’a déracinée. » Il songea, un instant, à se faire chartreux : il se contenta de se marier, épousa une femme fort dévote, fort riche et fort simple d’esprit, qui ne comprit ni ne lut aucune de ses œuvres. Enfin il venait naguère d’être nommé avec Boileau historiographe du roi, ce qui le rapprochait constamment de Mme de Maintenon et de son royal époux.

La directrice de Saint-Cyr lui assura qu’il ne compromettrait pas sa réputation en écrivant un petit divertissement scénique pour ses élèves : cet essai devait rester enseveli à Saint-Cyr ; le public ne le connaîtrait pas ; il pouvait se libérer de l’obligation des trois unités et l’écrire en toute liberté et en toute rapidité. Racine était trop courtisan pour refuser : malgré l’ennui profond et l’anxiété que ces démarches lui causèrent, il accepta. Il trouva son sujet dans la Bible, et son choix se porta sur le Livre d’Esther. Je vous en donnerai une courte analyse, afin que vous vous rendiez compte de la liberté avec laquelle Racine a adapté un sujet, si peu fait pour la situation, aux exigences de milieu, d’étiquette et d’actualité. Le récit de la Bible, pris en lui-même, est dur, féroce, brutal. Racine, dans sa préface, proteste qu’il l’a scrupuleusement respecté. Les grandes lignes peut-être, mais comme tout a changé, et comme il a su tirer parti des circonstances mêmes où il se trouvait ! Jugez-en : voici ce que la Bible raconte.

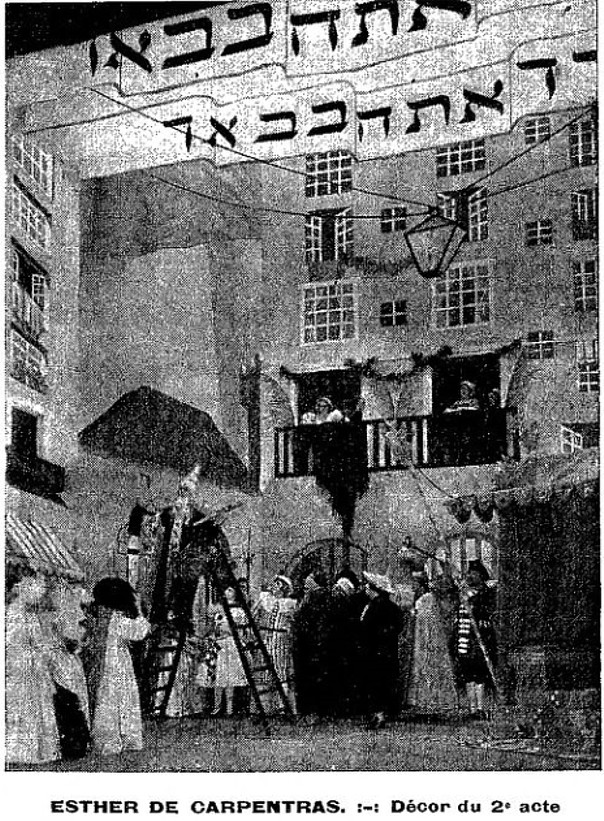

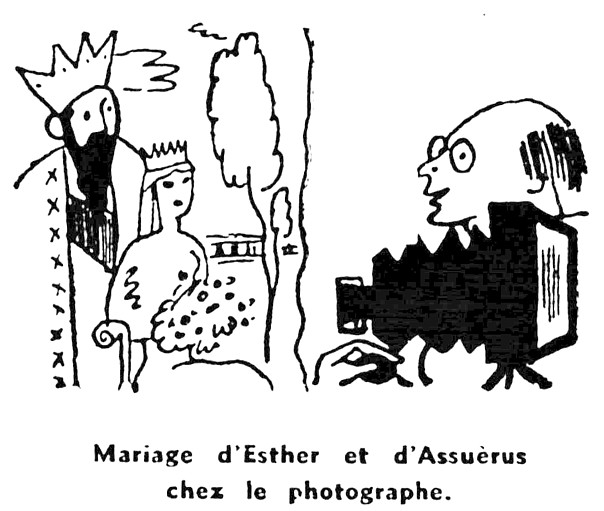

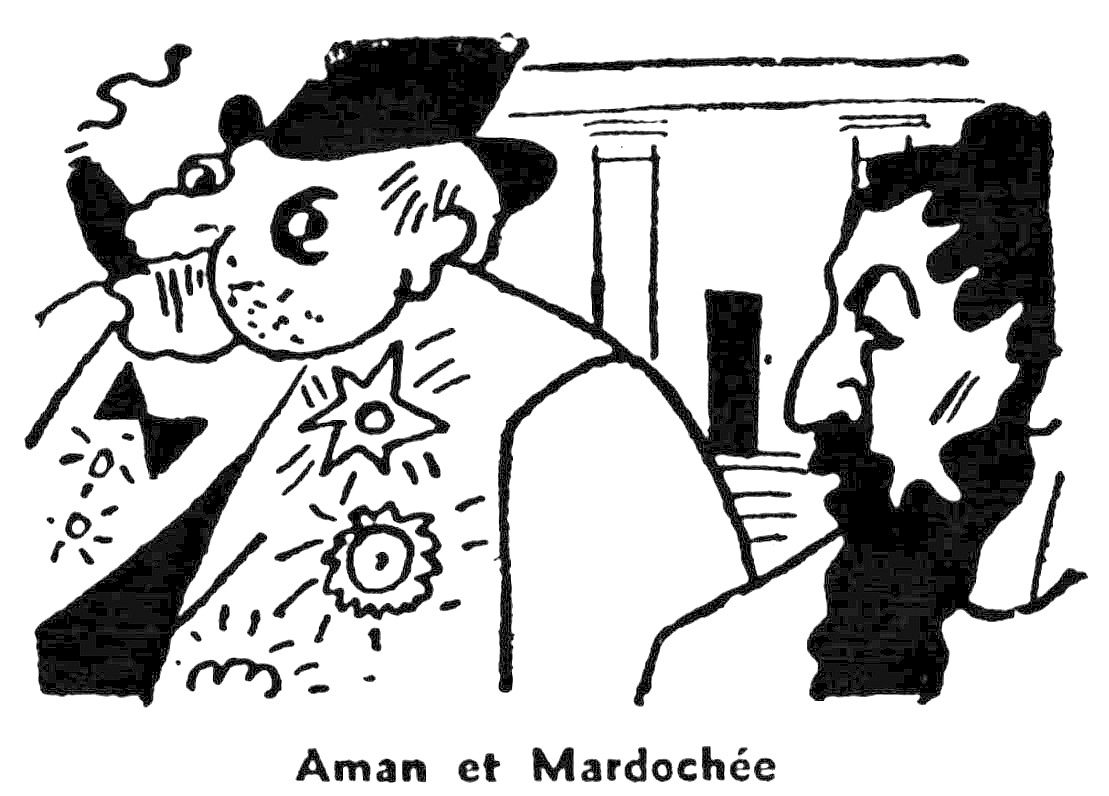

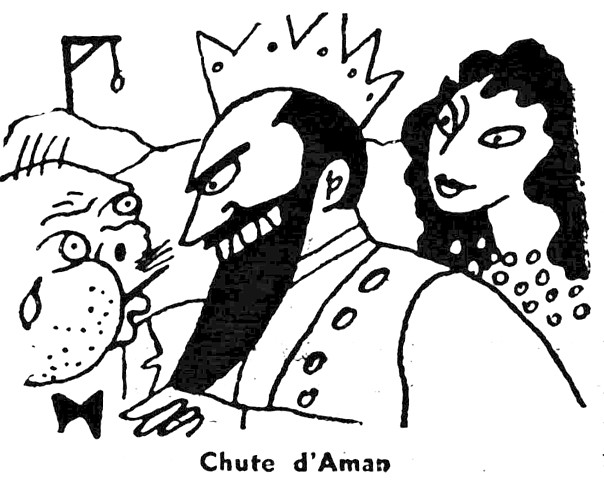

Le roi Aschveroch (devenu Assuérus, et qui n’est pas, comme le croit Racine, Darius, mais bien Xerxès), après un banquet qui dura cent dix-huit jours, se trouva, dit la Bible, un peu plus gai que de coutume. Il voulut contraindre sa favorite Vasthi à se montrer à ses invités dans un costume que nous appellerons négatif. La favorite refusa, et ce sentiment l’honore. Le roi la fit aussitôt étrangler. La Vasthi fut donc une victime du despotisme et de la pudeur; elle est, dans la Bible, sympathique. Racine la chargera et l’appellera « l’altière Vasthi », parce que, dans sa pensée, elle représente Mme de Montespan, qui, étant dans la disgrâce, devait avoir tous les torts. Privé de Vasthi, le roi fait faire dans son royaume une razzia de belles filles. On les garde un an au palais, on les soigne, on leur prodigue l’engrais de la beauté, les huiles parfumées, les senteurs ; puis le concours de beauté s’ouvre, et le roi choisit Esther, nièce de Mardochée. Celui-ci, par son insolente audace, trouble le repos du grand ministre Aman, qui a tous les honneurs, toutes les richesses et toutes les dignités ; son bonheur n’a que ce pli de rose : la hardiesse impertinente de Mardochée. Pour s’en venger, et comme le châtiment d’un homme ne suffirait pas, Aman demande au roi la permission de détruire toute la race juive, à laquelle son ennemi appartient, et le roi lui jette ce peuple à massacrer, comme on jetterait à une hyène un os à ronger. Cependant, le roi, ayant retrouvé dans ses annales le souvenir d’une conspiration dont il a été préservé par ce juif, lui fait rendre les plus grands honneurs. Mardochée n’a pas appris la nouvelle de la prochaine destruction de sa race sans agir ; il a stylé Esther, qui invite le roi à sa table. Là, elle gémit sur le massacre annoncé. Le roi, qui a déjà oublié ses promesses à Aman, avec cette insouciance et cette férocité redoutables des satrapes d’Orient, s’informe auprès d’Esther de quoi elle veut parler ; celle-ci désigne Aman. Le roi se lève et sort ; lorsqu’un roi d’Orient quitte la salle du banquet en regardant l’un des invités, c’est un arrêt de mort. Aman est pendu. Mais la vengeance d’Esther ne s’arrête pas là. La douce juive que nous représentera Racine est, dans la Bible, une reine d’une haine implacable : elle fait massacrer en quelques jours plus de soixante-quinze mille Persans, tant à Suse qu’en province. Elle fait tuer les dix enfants d’Aman et fait pendre leurs cadavres à la potence : voilà par quelles gentillesses l’aimable Esther sauva son peuple.

Comparez ce récit à la tragédie de Racine et voyez quelle douceur, quel tact, quelle distinction le poète a mis dans cette œuvre, qui est toute de pudeur, de pureté, d’innocence liliale. Louis XIV, qui connaissait sa Bible, avait raison lorsqu’il disait à Mme de Sévigné ; Racine a bien de l’esprit.

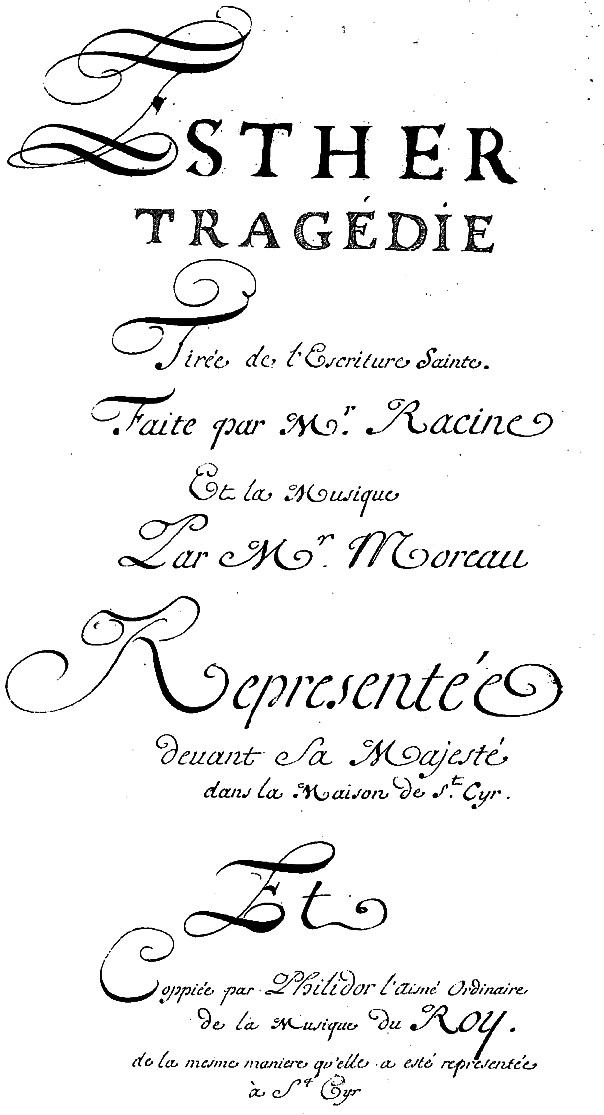

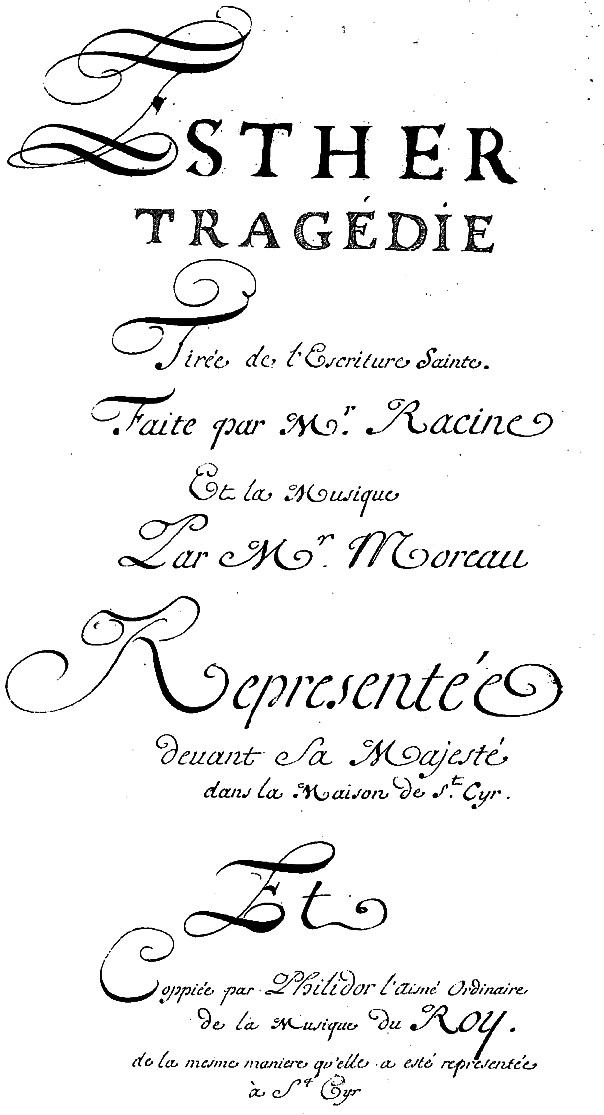

Le manuscrit fut achevé en 1688 ; il fut revu et corrigé par Boileau, par Mme de Maintenon, par le roi. Ce sont là d’illustres collaborateurs : mais il en est un auquel il faut faire une place à part : c’est le musicien Jean-Baptiste Moreau, maître de chapelle à Saint-Cyr, celui qui écrivit la musique des chœurs d’Esther. Ce Jean-Baptiste Moreau était un petit organiste de province, qui arriva d’Angers à Paris et qui dut sa fortune à sa témérité : il s’introduisit, on ne sait comment, à la toilette de la princesse Victoire, et, la tirant par la manche, lui demanda la permission de lui faire entendre un morceau de sa composition. La princesse y consentit ; elle apprécia et aima sa musique ; elle en parla au roi et la fortune de Moreau fut faite.

Ses chœurs d’Esther sont charmants, d’une note douce, juste, tendre et originale. Le roi en fut enchanté ; il le récompensa en lui donnant deux cents pistoles d’argent et une rente de deux cents écus. L’exécution fut confiée aux musiciens de l’Opéra. L’accompagnement au clavecin fut réservé à Nivert, organiste de Saint-Cyr. Racine attachait une grande importance à ces chœurs. Il y avait longtemps qu’à l’exemple de la tragédie grecque, il voulait se servir de ce moyen lyrique de traduire les impressions et les sentiments qui se dégagent des situations dramatiques. Le rôle du chœur grec était comparable à celui de la musique dans nos drames populaires modernes, qu’on appelle les mélodrames, où le trémolo funèbre prépare l’entrée du traître ou la scène de meurtre, où un air sautillant annonce soit un personnage sympathique, soit une scène comique. Le chœur grec avait ainsi pour mission de préciser dans l’esprit des spectateurs le caractère de la scène, le genre d’émotion qu’elle allait faire naître et qu’il convenait d’éprouver.

Racine, pour la première fois, usa dé ce moyen qui devait lui servir à nouveau dans Athalie. Et c’est bien ainsi qu’il a compris le rôle de ses chœurs. Dans Esther, il y en a cinq, qui marquent la marche et la progression des émotions et des catastrophes. Le premier exprime la tristesse de l’exil des Juifs emmenés en captivité en Perse. Le second dit la grande douleur des Juifs à la nouvelle de la promulgation de l’édit du massacre de leur race. Le troisième a des lueurs d’espoir, lorsque Esther, entrée, malgré l’ordre formel, dans la salle du trône, reçoit du roi l’accueil le plus aimable. Le quatrième dit la joie des Juifs de voir que Mardochée a reçu les plus grands honneurs et que le règne d’Aman le cruel est menacé. Et le cinquième chante l’hymne triomphal de la victoire définitive. Ainsi Esther est presque un opéra, tant la musique y a de part. Il est donc nécessaire de l’y maintenir et de jouer Esther avec les chœurs chantés. C’est cette obligation que Racine exprimait dans le titre vague dont il a désigné son œuvre : « Ouvrage de poésie propre à être récité et chanté. »

Les répétitions d’Esther par les jeunes filles de Saint-Cyr furent suivies de très près par Mme de Maintenon. Racine et Boileau y assistaient tous les jours. Enfin, en janvier 1689, tout était prêt. À trois heures de l’après-midi, trois carrosses débouchèrent sur la route de Versailles et passèrent les premières portes de Saint-Cyr. Ils y amenaient le roi, le dauphin, le, prince de Condé et cinq ou six seigneurs, sans plus. Le roi n’avait pas voulu de cérémonial, d’étiquette, ni de solennité. Conduit par Mme de Maintenon, il monta deux étages au fond de la cour qui s’appelle aujourd’hui la Cour Louis XIV, et arriva dans le grand vestibule qui séparait le dortoir des jaunes du dortoir des bleues. Dans le fond, une scène avait été ménagée, Dans les parties réservées au public, une estrade à gauche était destinée aux dames religieuses ; sur une autre estrade, à droite, les élèves avaient pris place. Elles étaient placées selon leur âge, les plus jeunes dans le haut et les plus grandes dans le bas. Entre ces deux estrades, des chaises étaient réservées aux grands seigneurs, et, au premier rang, un fauteuil isolé était destiné au roi ; en arrière, et un peu de côte, se trouvait le fauteuil de Mme de Maintenon, qui était ainsi à portée de l’entendre et de le renseigner.

Les murs avaient été décorés de tapisseries par les soins de Darin, le décorateur de l’Opéra. Des lustres de cristal éclairaient la scène. Les costumes des actrices étaient élégants : la robe longue pour les jeunes filles juives, la robe persane pour les rôles d’hommes, ce qui rassurait la pudeur inquiète de Mme de Maintenon. Il en coûta quatorze mille livres : c’est en dire la richesse. Le roi avait prêté les diamants et les pierreries qui avaient servi pour ses propres ballets. Dans les deux dortoirs qui servaient de coulisses, Racine et Boileau faisaient office de maîtres surveillants. Ils dirigeaient toute cette petite troupe dont nous avons encore les noms. Le rôle d’Assuérus était tenu par Mlle de Lastic, qui était fort belle et qui devint carmélite ; celui d’Aman par Mlle d’Abancourt, qui se fit aussi religieuse ; celui de Mardochée par Mlle de Glapion, qui avait alors quinze ans, fort jolie personne aux yeux bleus, pleine de grâce, de science et d’esprit, très savante, lisant beaucoup, excellente musicienne ; Mme de Maintenon lui disait : « Vos défauts seraient les vertus des autres. » Mlle de Glapion ne quitta pas la maison de Saint-Louis, dont elle devait plus tard devenir la supérieure. Mlle de Veilhan jouait Esther ; elle avait quinze ans ; elle resta aussi à Saint-Cyr et fut dame de Saint-Louis. Un prologue de la Piété fut ajouté par Racine à son œuvre, pour Mme de Caylus, une nièce de Mme de Maintenon, qui avait seize ans et qui était mariée depuis trois ans. Ces mariages précoces n’avaient, à cette époque, rien d’étonnant : Mlle de Montmirail, à quinze ans, épousa le duc de La Rochefoucauld qui en avait treize, et qui devait monter sur un tabouret pour embrasser sa femme. Quand Mlle de Montbarey épousa le duc de Nassau, celui-ci était si jeune qu’il fallut lui promettre des dragées et des confitures pour le faire consentir à se présenter à l’autel. Le marquis d’Oise de Villars-Brancas épousa la fille d’un marchand de peaux qui avait plusieurs millions de dot, alors qu’elle n’avait encore que trois ans, pour être sûr de ne pas manquer ce beau parti. On le chansonna, et les petites filles ne voulaient plus d’une poupée pour jouer : elles demandaient toutes un marquis d’Oise.

Esther était bien et simplement une pièce de couvent. D’où vint son grand succès ? D’abord, de sa valeur propre. C’est un drame d’un lyrisme si éclatant, d’un sentiment si touchant, d’une telle élévation, que c’est un des plus purs chefs-d’œuvre de Racine et de l’art dramatique français. Mais les circonstances le favorisèrent. Le roi y prit un plaisir infini et tout particulier. Il était alors avec Mme de Maintenon dans une sorte de lune de miel mystique. Ils réunissaient dans la communion de leur piété leurs sympathies dévotes. Ce roi de cinquante et un ans s’amusait secrètement d’évoluer entre toutes ces grandes et belles jeunes filles. Ajoutez qu’Esther abondait en allusions flatteuses, qui chatouillaient agréablement son orgueil. M. de Breteuil avait chansonné Racine, marquant tous les faits, tous les noms du temps qu’on reconnaissait sous les personnages de la tragédie. Mme de Lafayette les avait consignés aussi, et, non sans malice, elle observait que, si Esther ressemblait * à Mme de Maintenon, du moins était-elle sensiblement plus jeune. Dans le prologue, on saluait avec des sourires d’approbation l’éloge de Louis XIV et des victoires du Dauphin, les allusions à la Ligue d’Augsbourg, aux missions d’Orient et à la fondation de Saint-Cyr. Vasthi, pour tout le monde, était Mme de Montespan, répudiée ; Racine, d’ailleurs, faisait preuve d’ingratitude en donnant à Mme de Montespan ce rôle défavorable, lui qui avait été son obligé, qui avait été lié avec elle, tantôt écrivant des vers pour elle, tantôt s’occupant de l’édition des poésies du duc du Maine sous le titre d’Œuvres d’un poète de sept ans, tantôt prodiguant ses politesses à Mme de Thianges, tantôt traduisant le Banquet de Platon pour l’abbesse de Fontevrault. Mais, si c’était de l’ingratitude, c’était de bonne courtisanerie. À propos d’Aman, on nommait Louvois ; en Assuérus, on saluait Louis XIV, comme on l’avait déjà salué dans Alexandre et dans Titus. Esther, pour tous, c’était Mme de Maintenon, que Boileau appelle « une autre Esther » et qui est également désignée de la sorte dans son épitaphe.

La représentation fut brillante. Il y avait dans l’air on ne savait quels frissons, quelles vibrations : ces jeunes filles nobles qui voyaient ainsi près d’elles cette cour à laquelle elles eussent appartenu sans leur détresse et leur misère, ces grands seigneurs se mêlant à cette jeunesse, cette pièce toute frémissante d’actualité et de personnalités, tout cela créait comme une atmosphère de griserie. Le roi fut ravi, et quand il rentra à Versailles, il ne fit que parler de sa journée. La dauphine, les princesses demandèrent à voir cette tragédie fameuse. Il n’en fallut pas davantage pour assurer le succès. Cela devint ce que nous appelons aujourd’hui du snobisme. Voir Esther, demander à voir Esther, ce fut faire sa cour, et un divertissement de couvent devint l’affaire la plus sérieuse de la société. Tout le monde y pensa, tout le monde en parla. On se répétait les mots du roi ; on commentait son enthousiasme. Ce fut comme une frénésie ; le roi, plusieurs fois de suite, retourna à Saint-Cyr pour faire jouer sa pièce favorite à ses invités. Il faisait lui-même le régisseur ; il se tenait à la porte, la canne levée, et il la baissait quand il voulait qu’on n’entrât plus. À la seconde représentation, Bossuet et plusieurs évêques furent priés ; à la cinquième, Louis XIV avait à ses côtés le roi d’Angleterre, Jacques II, chassé par Guillaume d’Orange, el sa femme, la reine Marie d’Este. Et voici une coïncidence curieuse : les chœurs d’Esther seront aujourd’hui exécutés par la Schola Cantorum, dirigée avec tant de talent et d’habileté par M. Bordes ; or, le local de la Schola Cantorum occupe les bâtiments d’une ancienne chapelle de bénédictins anglais, dans laquelle fut enterré le roi Jacques II d’Angleterre ; il y est toujours, si bien que si la Schola Cantorum exécute avec tant d’art et tant d’âme les chœurs de Racine, on pourrait croire que c’est qu’ils ont apporté ici un peu de la vieille tradition longtemps gardée au fond de la tombe par ce royal spectateur de Saint-Cyr, qui est à présent leur hôte. Dans la série des représentations suivantes, il y en eut une qu’il faut signaler ; c’est celle à laquelle assista Mme de Sévigné. Comme bien l’on pense, elle trépignait de l’impatience d’aller là-bas, à Saint-Cyr, où allaient tant de ses amies. Elle se démena, fit des visites, remua ciel et terre et finit par obtenir une invitation pour la dernière représentation qui eut lieu. Elle y alla et vous connaissez cette lettre si jolie qu’elle écrivit au retour. Le roi lui adressa la parole ; il n’en fallut pas davantage pour que tout lui parût merveilleux. Elle a rapporté cette conversation avec le roi. En vérité, aujourd’hui, elle ne nous paraît pas aussi brillante qu’à elle. Le roi lui dit : « Vous êtes contente, Madame ? » Elle répondit : « Au-dessus de ce que les paroles peuvent dire. » Le roi ajouta : « Racine a bien de l’esprit. » Notez que c’est le seul mot spirituel de l’entretien. Elle répondit : « Ces jeunes filles en ont aussi beaucoup, car elles jouent très bien. » Le roi reprit : « C’est vrai », et il s’en alla. Cela suffit à mettre Mme de Sévigné dans un état de joie et d’extase qu’elle communiqua à toutes ses amies, elle se trouva fort heureuse et fort brillante : « Je répondis à tout, car j’étais en fortune », et elle en eut pour plusieurs jours à vivre dans la fièvre de ce qu’elle appelle « ses petites prospérités ».

Ce fut la dernière représentation de l’année. Ces spectacles furent interrompus par la mort de la reine d’Espagne, qui était la nièce du roi. Ce deuil vint à propos, et Mme de Maintenon n’en fut pas fâchée. D’abord elle voulait passer le carême saintement. Puis le clergé commençait à murmurer. On avait, aux jeunes filles, mêlé des chanteuses de l’Opéra, sans doute les plus sages ; mais il y avait là un rapprochement fâcheux, qui donnait à ces petites pensionnaires des tentations d’orgueil et de cabotinage, le goût du succès et des applaudissements. On fit des observations à Mme de Maintenon sur le jansénisme de Racine ; on releva des vers dans lesquels l’auteur paraissait blâmer la révocation de l’édit de Nantes et chanter les louanges des solitaires de Port-Royal. Enfin, l’effet produit par ces représentations sur les jaunes et sur les bleues était déplorable et provoquait chez elles des troubles, une certaine nervosité. On en voyait se jeter à genoux et chanter tout haut le Veni Creator pour prier Dieu de leur accorder une belle voix devant le roi. L’une d’elles, Mlle de Maisonfort, ayant manqué une réplique, quand elle se retira dans le dortoir qui servait de coulisse, Racine, un peu nerveux, lui dit : « Ah ! Mademoiselle, voilà une pièce perdue ». La petite actrice fut si émue qu’elle fondit en larmes. Voilà le poète aux abois, inquiet de voir le reste de la pièce compromis ; il tire son mouchoir de sa poche et il éponge les yeux de Mlle de Maisonfort, pour qu’on ne voie pas qu’elle a pleuré. On le vit pourtant, et, quand elle entra en scène, le roi dit à Mme de Maintenon : « La petite chanoinesse a pleuré. » Cet incident, colporté de rang en rang, fit 1’amusement de la cour.

C’étaient, pour ces tranquilles jeunes filles, des joies malsaines, qui amenèrent des complications et des incidents. Elles ne voulaient plus chanter à la messe pour ne pas gâter leur voix, elles devenaient mondaines, discoureuses, mutines ; elles refusaient de balayer ; et il y a des lettres de Mme de Maintenon qui sont d’une dureté étonnante et par lesquelles elles s’appliqua à les faire rentrer dans le devoir. Il y eut même des intrigues. Trois des pensionnaires voulurent empoisonner une de leurs maîtresses qui surveillait de trop près leur correspondance. Mlle de Marcilly eut une intrigue avec M. de Villette ; et le scandale se termina par un mariage. Mlle de Saint-Osmane fut punie de sa légèreté et enfermée dans un couvent, où elle dut porter une vocation bien douteuse. Ce sont ces épisodes qui ont fourni à Alexandre Dumas père l’idée première de sa comédie : Les Demoiselles de Saint-Cyr. Ils sont racontés tout au long dans un petit vaudeville très gai, aujourd’hui bien oublié, de Deforge, Leuven et Roche, joué au Palais-Royal en 1835. On y assiste à la répétition d’Esther dans le dortoir de Saint-Cyr. Ces demoiselles chantaient sur l’air de l’Écu de six francs en parlant de Racine et de Mme de Maintenon :

Du succès il a l’habitude,

Pour elle s’il n’avait pas fait

Un chef-d’œuvre, alors il faudrait

Qu’il eût bien de l’ingratitude.

Et on reprenait en chœur sur l’air du Galop de Gustave :

Devant la cour

En ce beau jour,

Nous jouons une tragédie.

D’être applaudie, ah ! quel bonheur !

Et par la cour ! c’est très flatteur.

Des mousquetaires s’introduisaient sous le déguisement de jardiniers et de coiffeurs, et une mutinerie finale se terminait par plusieurs mariages.

L’année 1690 vit encore toute une série de représentations d’Esther ; car, malgré son désir, Mme de Maintenon ne put pas supprimer cette tradition. D’autres pièces furent même commandées : Esther fut suivie d’Athalie, Athalie fut suivie du Jonathas, de Duché.

Esther ne disparut jamais du répertoire de Saint-Cyr. Elle fut jouée, en 1731, devant la reine Marie Leckzinska, qui y bâilla ; en 1756, devant et pour les dauphines, qui demandèrent à Racine le fils de tenir le rôle de surveillant et de directeur qui avait appartenu au père.

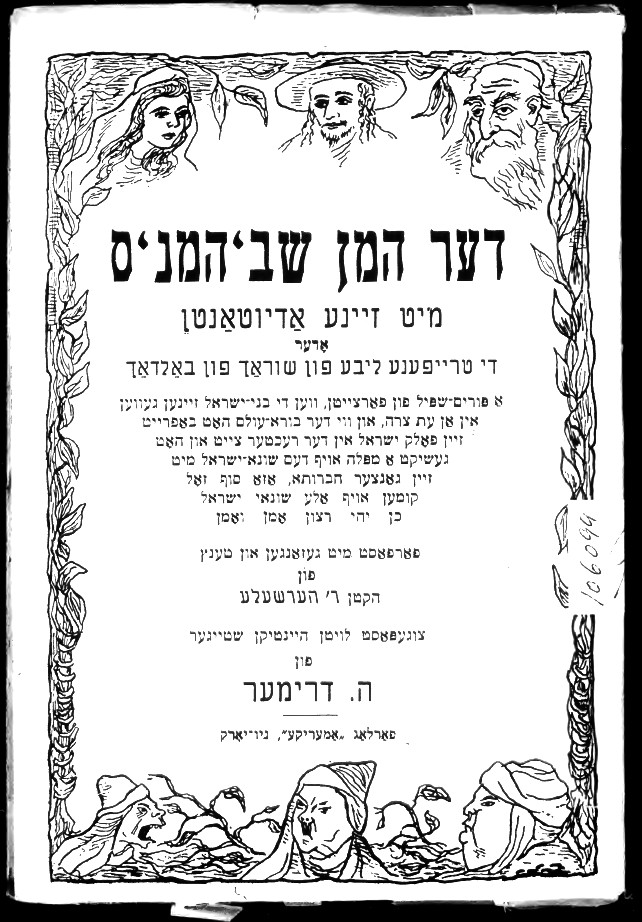

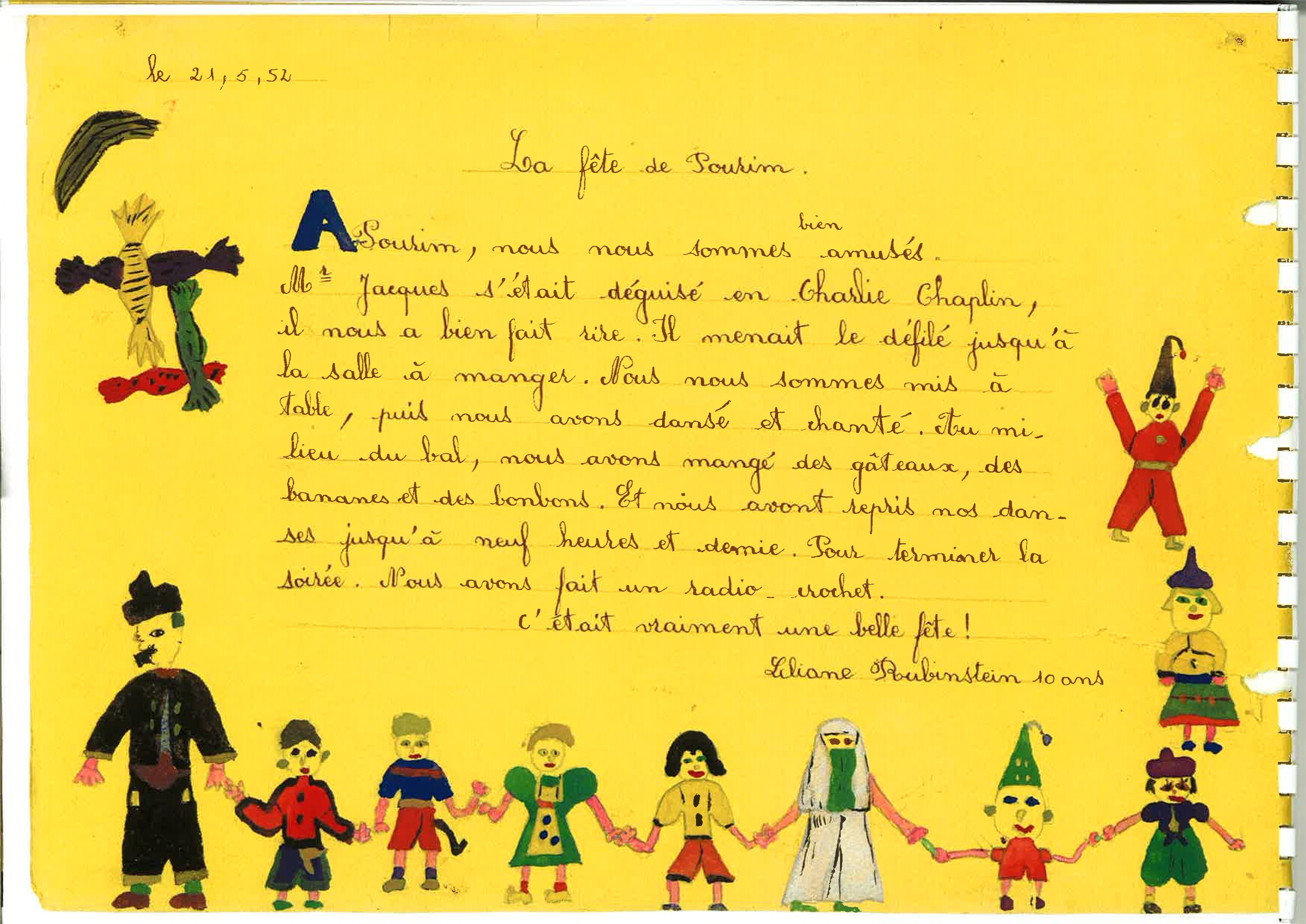

La pièce ne fit son apparition au théâtre qu’en 1721. Elle fut jouée à la Comédie-Française par Baron et Mlle Duclos. Sous l’empire, Napoléon la fit souvent jouer par Talma et Mme Vestris : les chœurs étaient sur la musique de Plantade. En 1864 eut lieu la dernière représentation avec chœurs ; la musique était celle de Cohen, élève d’Halévy. De ces différentes reprises, la plus importante est celle de 1839, avec Mlle Rachel, qui était israëlite, ce qui fit dire que, ce jour-là, Esther était jouée en famille. La date choisie fut le 28 février, que les Juifs appellent pourim : c’est le jour anniversaire, où encore maintenant, paraît-il, les Juifs célèbrent la mémoire d’Esther et du temps où elle sauva la race juive du massacre ordonné par Aman. À cette fête, dans les synagogues, on donne lecture du Livre d’Esther, et, toutes les fois que le nom d’Aman est prononcé, les Juifs poussent des cris et frappent sur tout ce qui les entoure.

Tout à l’heure, pendant que cette tragédie lyrique sera représentée devant vous, vous aurez de nombreuses occasions d’applaudir et les chœurs, et la musique, et les artistes, et le poète, et vos acclamations réveilleront peut-être l’ombre d’Esther, qui pourra croire ainsi que ce jeudi classique de l’Odéon est un pourim supplémentaire.

Léo CLARETIE

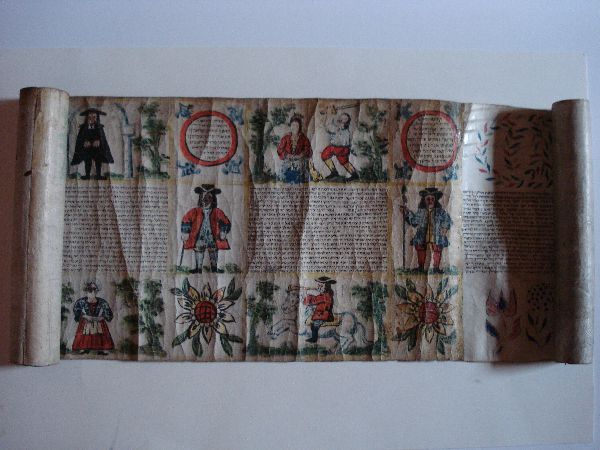

Meguilla à trois feuillets. Pays-Bas, XVIIIe siècle. Déposé par le musée du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny au musée d’art et d’histoire du judaïsme.

Meguilla à trois feuillets. Pays-Bas, XVIIIe siècle. Déposé par le musée du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny au musée d’art et d’histoire du judaïsme.

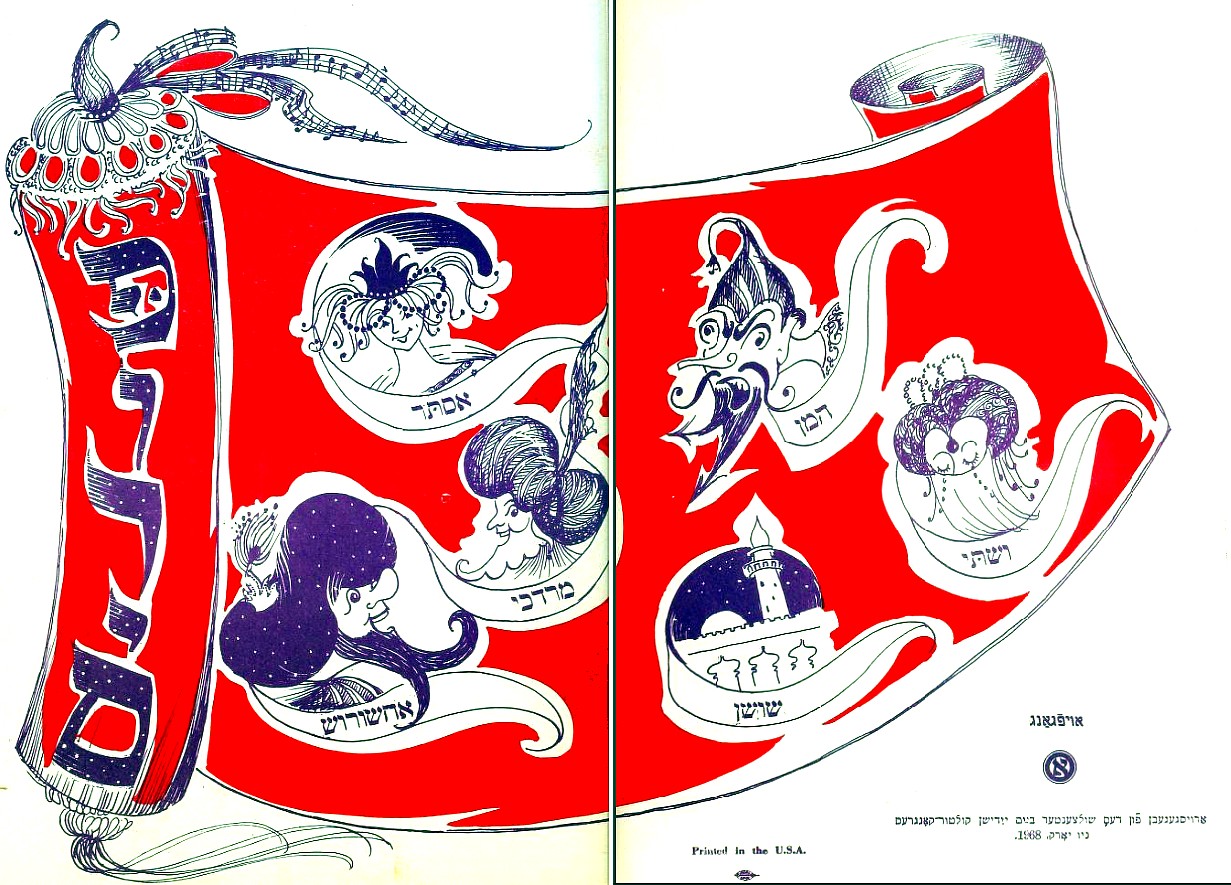

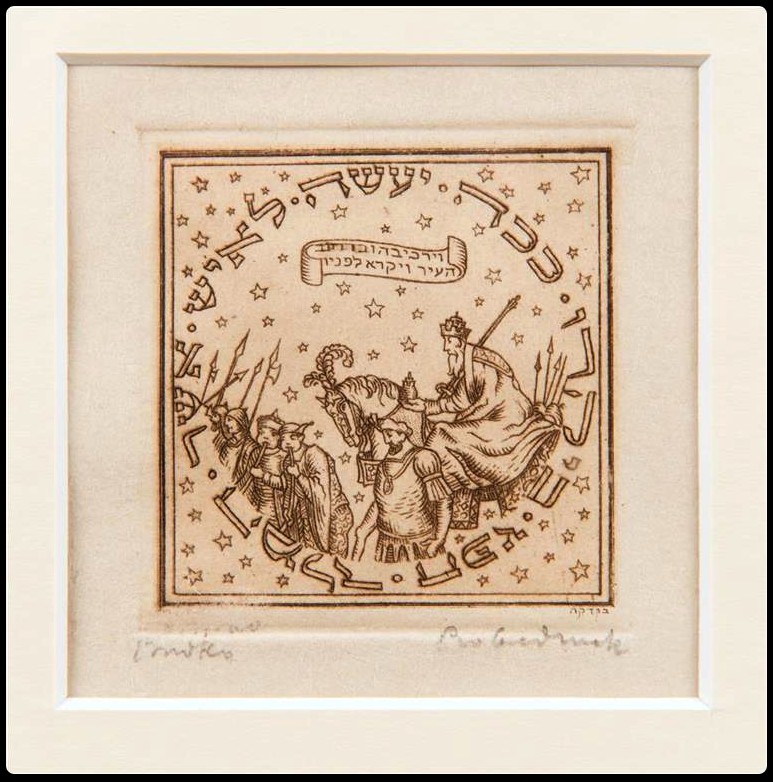

Joseph Budko (1888-1940) : Pourim, 1920. La gravure représente Mardochée, vêtu d’habits royaux et portant la couronne du roi, promené à travers la ville sur le cheval du roi mené par Haman sur l’ordre d’Assuérus (cf. Esther VI:7-11). Le texte dans le bandeau dit : « …Et il [Haman] lui [Mardochée] fit chevaucher les rues de la ville en proclamant… », la suite étant écrite au pourtour de l’illustration : « Qu’il soit fait ainsi à l’homme que le roi chérit ».

Joseph Budko (1888-1940) : Pourim, 1920. La gravure représente Mardochée, vêtu d’habits royaux et portant la couronne du roi, promené à travers la ville sur le cheval du roi mené par Haman sur l’ordre d’Assuérus (cf. Esther VI:7-11). Le texte dans le bandeau dit : « …Et il [Haman] lui [Mardochée] fit chevaucher les rues de la ville en proclamant… », la suite étant écrite au pourtour de l’illustration : « Qu’il soit fait ainsi à l’homme que le roi chérit ».